【はじめに】

脳卒中のあと、「手が思うように動かない」「何も持てない」「使おうとしても反応しない」といった悩みを抱えていませんか?

片方の手が思うように使えなくなるだけで、日常生活は一変します。着替えがうまくできない、箸を使ってごはんを食べるのが難しい、スマートフォンの操作ができない……。

これまで当たり前にできていたことができなくなるショックや不安、もどかしさは計り知れません。

このブログでは、“動かない”と感じる手でも「使える手」へと変えていくリハビリの考え方や方法、そして実際に改善した方の事例をご紹介します。

「動かない=何もできない」ではありません。 リハビリの力で、少しずつ“実用できる手”へと近づいていくことは可能です。

【なぜ、脳卒中のあとに手が使いづらくなるのか】

脳卒中では、脳の一部に血流が届かなくなることで、体に麻痺が残ることがあります。 その影響は人それぞれ異なりますが、特に多くの方が悩まれるのが「手の麻痺」です。

これは、

- 運動を指令する脳の部分が損傷する

- 感覚を感じ取る力も落ちてしまう

- しばらく動かさないことで関節が硬くなる(廃用)

といった要因が複雑に絡み合って起こります。

さらに、脳が「手を動かす必要がない」と判断してしまうと、手はますます動かしづらくなっていきます。これは“学習性不使用”とも呼ばれる現象です。

【“動かない”手でも、“使える”可能性はある】

大切なのは、「完全に動かす」ことをゴールにするのではなく、「使える状態を目指す」ことです。

たとえば、

- コップを持つとき、手でしっかり“握る”ことはできなくても、反対の手で支えながら、麻痺手を“そえる”ことで飲めるようになる

- 調理中に野菜を切るとき、麻痺手で食材を軽く押さえることができるだけでも十分に“使えている”

このように、完全に自力で動かせる必要はなく、「動作の中で手が関わっていること」が大切です。

動かなくても、“参加させる”ことが第一歩になります。

【よくある誤解:「動かない手は意味がない」】

多くの方が「この手はもう動かないから、使っても意味がない」と思ってしまいます。

また、「もう歳だから」「半年たったらもう回復しない」といった言葉をよく耳にします。

しかし実際には、リハビリの刺激によって、脳は回路を再構築する力を持っています。

「補助手」として少しずつ参加させることで、

- 筋肉の使い方が少しずつ戻ってくる

- 感覚が再び入るようになる

- 脳が“この手は必要だ”と判断し、再び制御しようとする

といった変化が起こります。

あきらめないこと、そして「少しでも使うこと」が、未来を変える鍵になります。

【どうやって“使える”手にしていくのか?】

1)補助手としてのトレーニング

日常生活の中で“そえる”“支える”といった形で麻痺手を使う練習を行います。

(例)

・コップを両手で持つ

・書類を押さえる

・エプロンを片手で固定する

力が入らなくても「参加すること」が大切です。

2)“意識する・使う”習慣づけ

何気ない動作でも、麻痺している手を「使ってみよう」と意識することが重要です。

(例)

・タオルを握る

・スマホを軽く持つだけでもOK・

・麻痺手に物を触れさせることで脳に刺激を送る

3)感覚入力・ハンドリング

手の感覚が鈍くなっている方も多いため、触覚や温度などを再学習させる必要があります。

リハビリでは、

- 手のひらや指先に温かさ・冷たさ・柔らかさを与える

- 軽くマッサージしながら筋肉の緊張をほぐす

- 反応が良い方向・動かしやすい方向を見つけて促通をかける

などを行います。

4)生活動作に応じた訓練

ご本人の「生活スタイル」や「目標」に合わせた訓練が最も効果的です。

たとえば、

- 料理が好きな方であれば「包丁の補助」「食材を支える練習」

- スマホをよく使う方には「スマホを支える」「タップを手伝う」

生活に密着した練習は、脳にも強く記憶されやすくなります。

【沖縄 片麻痺 手 リハビリ】自宅でできる麻痺手トレーニング例

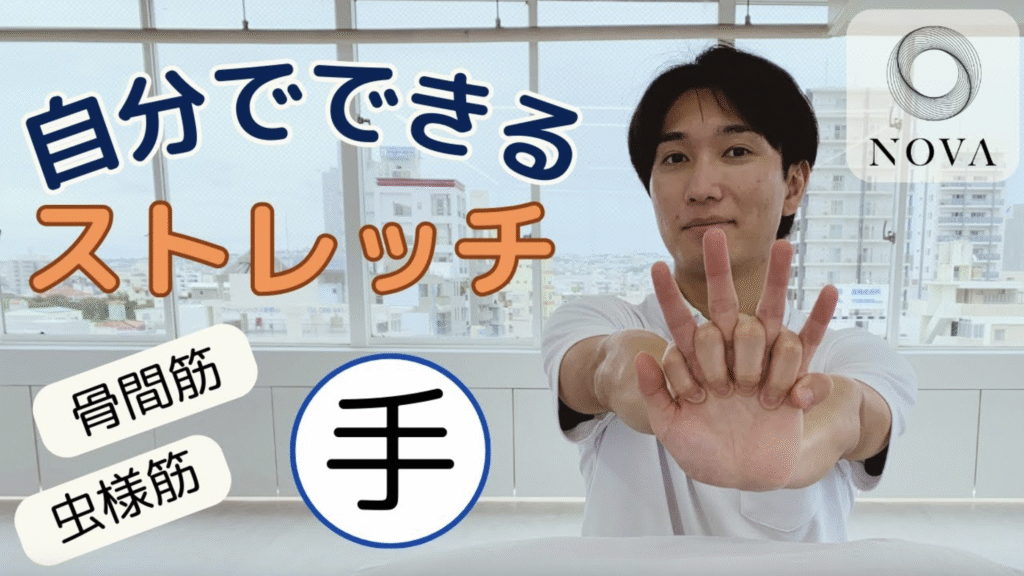

▶︎ 手のストレッチ

画像をタップすると手のストレッチ動画を見ることができます↑

▶︎ 洗濯バサミを使った指の運動

麻痺側の手で洗濯バサミをつかむ練習をします。 最初は握れなくても、補助しながら「動きを思い出す」ことが目的です。

▶︎ タオルしぼり運動

タオルを両手で軽く持ち、両肘を伸ばすようにねじる動きをします。 麻痺手の動きは小さくてもOK。とにかく「参加させる」ことが大事です。

▶︎ ペットボトルキャップ開け閉め練習

キャップを開ける・閉めるときに麻痺側の手を補助に使う。握力が戻ってきた方には有効です。

▶︎ おしぼりの感触当てゲーム

冷たい/温かい/固いなど、感覚を感じ分けるトレーニングです。家族と一緒に楽しめる形にすると続けやすいです。

【当施設での改善事例】

60代女性の方。発症から半年が経ち、手が動かしにくい状態で来所。

「手が思った通りに動かない」「動かそうとしても感覚がないし、自分の手じゃないみたい」と話されていました。

最初の数週間は「そえる」「押さえる」だけの練習を中心に行い、 同時に、感覚入力や筋の緊張を緩める施術を継続。

3ヶ月が経つ頃には、

- お茶碗を両手で支える

- 簡単な調理で食材を押さえる といった動作ができるように。

半年後には、

- 洗濯バサミをつかんで干す

- ペンを持つ練習まで挑戦できるようになりました。

ご本人も「できることが増えてくると、生活に前向きになれる」とおっしゃっていました。

【まとめ:あなたの手には、まだ可能性があります】

脳卒中のあと、「動かない手」でも“使える手”に育てることは十分に可能です。

ポイントは、

- 使うことをあきらめない

- 動かなくても参加させる

- 日常生活の中で役割を与える

時間はかかるかもしれません。でも、確実に少しずつ変化していきます。

大切なのは「始めてみること」、そして「続けてみること」です。

【沖縄でリハビリをご希望の方へ】

沖縄県で「手のリハビリ」に力を入れている当施設では、 個別にお話を伺いながら、一人ひとりに合ったサポートを行っています。

「どうせもう動かない」と思わずに、まずは一歩を踏み出してみませんか?

あなたの生活が、少しでも楽しく、前向きになるように。

私たちはその一歩を、全力でサポートします。

コメント